Secretos de la cosmovisión Mexica: un viaje por la astronomía Azteca

Exploramos la sorprendente astronomía Mexica: su calendario solar, las deidades celestes y los rituales que conectaban al cielo y la Tierra en una visión profundamente científica y espiritual del Universo.

Para los Mexicas, el cielo no era sólo un espacio decorativo: era un mapa sagrado, las estrellas, el Sol y la Luna tenían un lugar en su calendario, en sus mitos y decisiones políticas, por lo que la observación celeste definía el tiempo, la agricultura y la guerra.

Su calendario solar, llamado Xiuhpohualli, constaba de 365 días divididos en 18 meses de 20 días más cinco días “vacíos”. Esta cuenta se sincronizaba con los movimientos del Sol, especialmente con los solsticios y equinoccios, que los sacerdotes vigilaban desde templos y altares elevados.

Los templos principales, como el Templo Mayor en Tenochtitlan, estaban alineados astronómicamente, por lo que durante los equinoccios, el Sol nacía justo entre las dos estructuras principales, un fenómeno que marcaba transiciones importantes del ciclo ritual y agrícola.

La astronomía Mexica no sólo era práctica, sino profundamente espiritual. Observar el cielo era leer las voluntades divinas. Cada movimiento celeste era mensaje de los dioses, especialmente de Tonatiuh, el Sol, y de Coyolxauhqui, la diosa lunar de los ciclos y sacrificios.

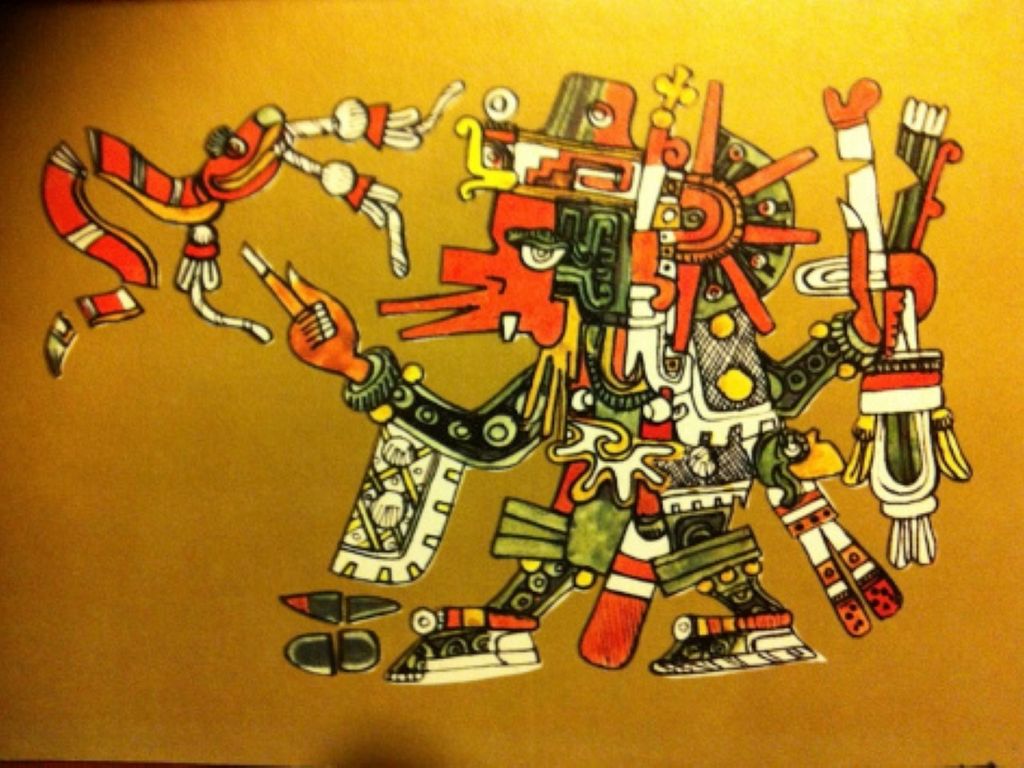

El dios que exige sacrificios

Tonatiuh, el señor del Sol, no era una deidad pasiva, pues requería constantemente alimento en forma de sangre humana para seguir su recorrido por el cielo, una idea que sostenía las guerras floridas y los sacrificios rituales.

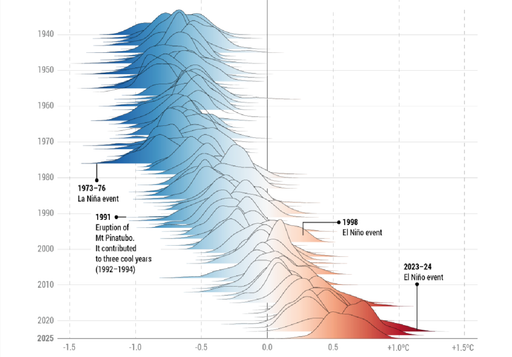

Según la mitología mexica, estamos viviendo en el Quinto Sol, un mundo frágil que podría extinguirse si los humanos no alimentaban a Tonatiuh y que en ocasiones daba señales de peligro mediante los eclipses, los cuales podían anunciar el fin del ciclo solar y el caos en el Universo.

Los astrónomos mexicas eran también sacerdotes, su papel era interpretar los signos del cielo y prevenir desgracias, contando con conocimientos avanzados para predecir eclipses solares y lunares, que generalmente eran recibidos como presagios funestos.

El Tonalpohualli, un calendario de 260 días usado para rituales y adivinación, también tenía relación con el Sol, donde cada combinación de día y número tenía un significado que guiaba nacimientos, batallas, cosechas o sacrificios, algo así como una especie de “reloj sagrado” del Universo.

La estrella guerrera

También conocido como Tlāuhizcalpantecuhtli o “Señor del alba”, Venus era uno de los cuerpos celestes más apreciados y vigilados no sólo del centro de México, sino de casi toda Mesoamérica. Su aparición como estrella de la mañana o del atardecer marcaba tiempos de guerra y rituales cruciales.

Los sacerdotes también registraban con precisión sus ciclos sinódicos, reconociendo sus fases y su importancia como presagio, pues cuando Venus reaparecía después de su “ausencia” en el cielo, se realizaban ofrendas o incluso sacrificios para evitar desgracias.

Ni que hablar de la aparición simultánea de Venus y un eclipse, pues se vislumbraba como una señal de ruina total. Se ha encontrado que los códices muestran cómo los sabios aztecas mantenían registros astronómicos detallados para anticipar estos momentos y preparar al pueblo.

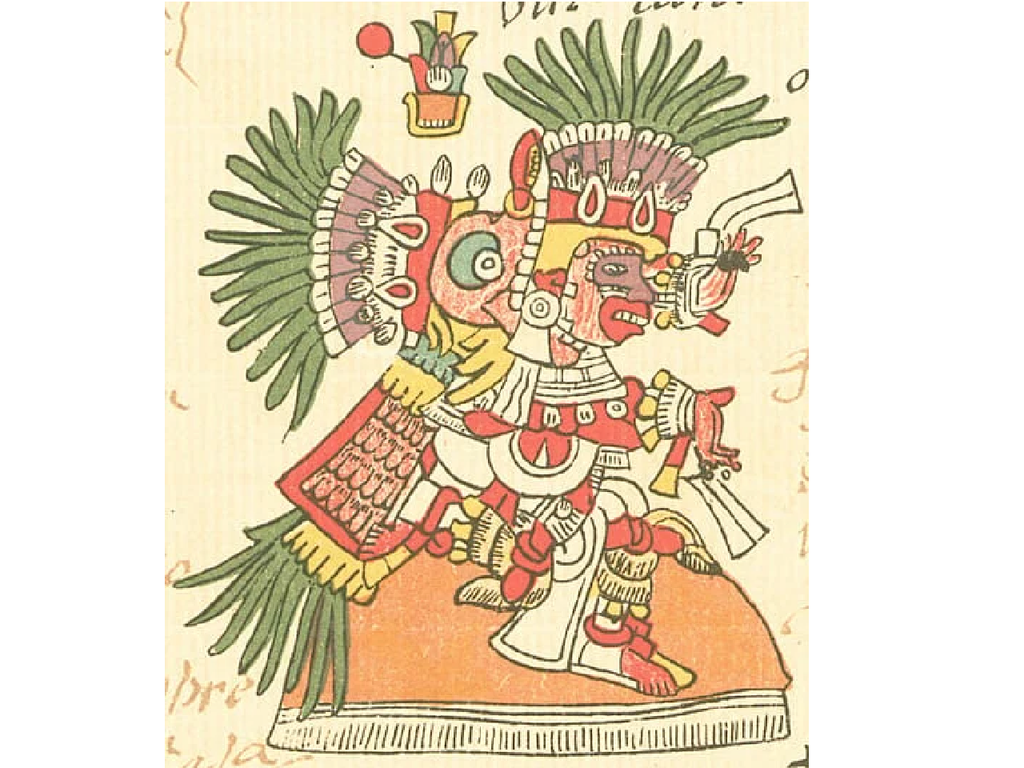

Este planeta era también el heraldo de Quetzalcóatl, el dios civilizador, por lo que su regreso como estrella matutina tenía un profundo simbolismo sobre el renacimiento, el orden y la renovación del ciclo cósmico. Es así que Venus unía ciencia, mitología y política y de ahí que varios calendarios se basaran en sus ciclos.

Códices y sabiduría

A diferencia de otras culturas que confiaban sólo en la oralidad, los Mexicas registraban su conocimiento astronómico en códices pictográficos, documentos que combinaban símbolos, colores y figuras para representar fenómenos celestes, ciclos rituales y mensajes divinos usados para organizar la vida comunitaria.

El Códice Borgia, contiene representaciones detalladas de eclipses, fases lunares, apariciones de Venus y otros eventos celestes. Cada imagen contenía múltiples capas de interpretación: desde significados calendáricos hasta mensajes simbólicos sobre el orden cósmico y los actos que debían realizarse para mantenerlo estable.

Muchos códices fueron destruidos tras la Conquista, pero los que sobrevivieron permiten hoy reconstruir una parte importante de la ciencia Mexica y gracias a arqueoastrónomos y etnohistoriadores, podemos conocer cómo observaban los astros, y cómo traducían esos movimientos en decisiones rituales, agrícolas y políticas profundamente articuladas.

La cosmovisión de esta civilización no era superstición, sino una ciencia religiosa y observacional pues basaban sus conocimientos en siglos de registro empírico. Su legado sigue vivo en pirámides alineadas al Sol, en códices resguardados y en tradiciones orales que aún nos invitan a mirar al cielo con respeto y sabiduría ancestral.